on

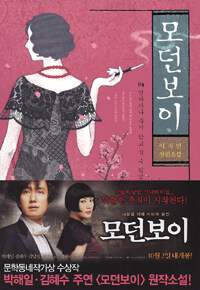

모던 보이의 ‘모던한’ 사랑하기? – 이지민, 모던보이, 문학동네, 2008

|

모던보이 –  이지민 지음/문학동네 |

|

|||||||||||

모던뽀이, 1920~30년대 경성을 좋아하는 이유

작년에, 싸이월드에 있는 <르네상스> 오프라인 북클럽 모임에서 <모던뽀이, 경성을 거닐다>를 가지고 발제를 한 적이 있었다. </p>

|

모던뽀이, 경성을 거닐다 –  신명직 지음/현실문화연구(현문서가) |

사람들에게 종종 이야기한 적이 있지만, 내가 갖고 있는 모티브의 중심은 해방전의 식민기 시기의 경성이다. 서울.

그렇다고 해서 내가 생각하는 식민지 시기의 경성/서울이 보통 우리의 ‘비분강개’를 만들어내는 ‘울분’이 쌓여있는 도시는 아니다.

오히려 동경유학파와, 구라파의 물을 먹었던 이들, 그리고 외국인 선교사들이 세운 학교들을 다녔던 모던보이들과 또한 모던걸들의 그 활기차고 멋스러운 그 서울이 내가 생각하는 서울의 모습니다.

매일 매일 망국의 한으로 땅이 꺼져라 한숨을 내짓던 ‘한용운’ 같은 이들에게 난 사실 잘 끌리지 않는다. 오히려 재기 발랄하게 멋스럽게 살면서 상상력을 마구 발산했떤 그들이 난 더 좋다.

이런 내게 ‘매국노’, ‘친일파’ 딱지를 붙인다면 다시 그들에게 묻고 싶다. 그 ‘비분강개’했던 열사들은 왜 1919년에 기미독립선언문을 제창하고 총독부에 전화를 걸어서 ‘날 잡아 줍쇼?’했는가. 또 그 때 ‘민족’을 부르짓던 이들은 대개 왜 도대체 ‘민족개조론’이나 외쳐대면서 순식간에 친일파로 전향했는가?

오히려 그들에게 ‘현실’은 남의 것이었고, 그들은 신음하는 사람들의 ‘일상’에 관심이 없었으며, 허무한 망상의 ‘조선’만이 떠돌아 다녔을 뿐이다.

난 독립운동을 폄하하자는 게 아니다. ‘투쟁’의 동력을 ‘과거’의 향수를 통해서 찾았던 복고주의자들과 그들이 가장 손쉽게 채택하였을 민족주의의 독에 대해서 이야기 하자는 것이다.

왜 모던보이냐고?

1920년~30년의 그 ‘날라리’인데다가, 놀 줄밖에 몰랐던 이들이 나중에 어떤 사람들이 되었는 지를 생각해 보는 것이다. 그들은 곧 사회주의자가 되었고, 아나키스트가 되었고, 테러리스트가 되었으며, 만주에서 독립운동을 시작했다. 그들에게 독립운동은 ‘조선’을 찾는 것이 아니라, ‘식민지’에서 억압받는 이들의 신음소리를 분노로 묶어내는 것이었다. 그리고 그 분노를 통해서 ‘제국주의’일본과의 결전을 국적과 상관없이 ‘모든 피압박 민중’과 함께하는 것이었다.

어떻게 순식간에 그들은 그렇게 변했을까? 내 가설은 이런 것이다. 그렇게 풍부한 문화적 감수성을 공유한 그들에게 점차 거칠어지는 제국주의의 광기와 ‘식민치하의 민중들의 삶’이라는 것이 당연히 더 민감하게 다가왔을리라는 것이다. 그리고 그런 ‘억압받는 이’들에 편에 서는 것(이건 거창한 ‘조국애’가 아니다)을 요즘 말로 간지난다고 생각했을 수 있으리라는 것이다. 이를테면 심훈을 생각하거나 ‘카프KAPF’를 떠올려 볼 수 있을리라.

그런 관심에서 난 그런 문화적 자양분을 제공했던 서울의 ‘신문화’가 궁금했고, 항상 그 시대를 통해 지금을 바라보려 한다. 지금의 눈으로 ‘세척된 역사'(sanitized history)를 보고 싶은 게 아니다.

며칠 전에 읽었던 김연수의 <밤은 노래한다="">는 그런 측면에서 굉장히 많은 생각할 거리를 주었다. </p>

2008/10/20 – [Reviews/Books] – 구슬픈 밤, 잠들지 못한 눈들을 위한 진혼곡 – 밤은 노래한다, 김연수, 2008

|

밤은 노래한다 –  김연수 지음/문학과지성사 |

이지민의 <모던보이> 그리고 영화</span></span>

</p>

이지민이라는 작가는 잘 몰랐다. 다만, ‘모던보이’를 주제로 한다고 했을 때 감성은 잘 선택했구나 하고 생각했다. 이봉창이 아니고, 윤봉길이 아니고, 모던뽀이 ‘이해명’이라는 게. 너무 쿨해 보였다.

총독부 1급서기 이해명. 그는 조난실이라는 여자를 만나고, 그녀를 사랑하고 ‘착하고 상냥하게’ 연애한다. 하지만 어느날 자신의 집을 털고 떠나버린 그녀. 곱게자란 점잖은 ‘친일파’의 자식에게 다가오는 그녀의 여러가지 모습들은 혼란스럽다. 하지만, “나라를 찾는 것보다 애인을 찾는 게 더 어렵습니다”(p.9)라고 생각하는 이 이해명이는 조난실을 찾아낸다.

모던보이의 로망은 이루어 지는가? 이해명과 조난실의 ‘작업의 정석 – 대화편’은 현란하다.

“당신은 정말 웃기는 남자에요. 술도 안 먹고 와서 행패를 부리다니, 하지만 당신이 이럴수록 우리가 다시 사귀는 것은 점점 불가능해져요. 시간을 갖자고 했잖아요.”

난실이가 조용히 미소지었다.

지금 우리가 쓰는 일상어를 1920~30년대로 돌려놓으니 상당히 신선한 느낌이 드는 대화다. 지금은 뭐가 다르지?

전개는 숨가쁘게 벌어지고, 그 배경으로 펼쳐지는 1920~30년대 경성의 풍경이 너무나 멋지고 내 눈으로 보고만 싶은 지경이다.

결국 결론이 ‘민족주의적’ 해석으로 나는 것은 아니지만, 그가 가지고 있는 1920~30년대의 근대 서울이라는 곳은 그 프레임에서 벗어나지 못한 채, 일탈자들의 변주 몇 가지만이 특이한 그런 시대로 돌변해 버린다. 그냥 치기어린 ‘친일파’들의 돈지랄? 물론 백상허라는 ‘카스텔라’를 좋아하는 특징적인 캐릭터가 있지만, 글쎄? 그 역시 비분강개한 한명의 조선을 회상하는 인간이 아닌가?

거짓 추억만 가진 외로운 소년, 비굴한 식민지 청년, 나 같은 놈 때문에 독립이 안 된다. 난실이의 말은 옳을지 몰랐다. 난 쓰레기이다. 이상도, 신념도, 희망도 없는 존재는 쓰레기이다. 더 나아가 난 미래가 없는 쓰레기이다. 난실이가 나의 미래를 걱정하고 있었을 줄이야. 어쩐지 고맙기도 하고, 한편으론 억울하기도 했다. 난 그녀의 명백한 과거도 용서해줬는데 그녀는 나의 불확실한 미래도 용서해주지 않다니. 어쨌거나, 난 쓰레기이고 쓰레기의 미래는 쓰레기통이다. 그러므로 나는 지금 쓰레기통으로 가야 한다(p.144).

그 부분들이 못내 아쉽고, 이 소설에 큰 점수를 주지 못하게 한다. 김연수의 <밤은 노래한다=""> 같은 성실함은 ‘신인’에게 기대하는 것이 무리인걸까? 조금 더 다채로운 경성의 모습을 가지고 이야기하지 않았으면 좋지 않았을까?

</p>

영화와 소설의 결론이 상이하다고 하는데. 영화를 보면 아마 더 싫어할 지도 모른다는 생각이다. 민족주의자가 되어버린 모던뽀이. 더 끔찍하다.

소설에서 비겁하게 한발 빼버리는 이해명의 인간형이 훨씬 더 그럴 듯해 보인다.

기대치가 높아서였을까? 아쉬움들이 묻어나는 소설 읽기였다. </div>

사실 영화를 먼저보려 했는데, 같이 영화볼 사람도 마땅하지 않았고(대부분 봤더라), 다른 영화를 봐야해서, 소설을 먼저 잡았다.

“그래서 내가 시간을 절약하기 위해서 당신의 과거를 통째로 용서해주겠다니까!”

“왜 그렇게 내 말을 못 알아들어요. 나에겐 지금 용서가 필요한 게 아니에요. 단지 시간이 필요할 뿐이라고요!”(p.122).

“지금 이런 순간이 전 제일 행복해요.”

난 내가 결코 이 말을 해서는 안 된다는 걸 알고 있었지만, 어차피 난 두 쪽이 다시 합쳐진다 해도 여전히 추할 뿐인 갈라진 호두알에 불과했다.

나는 웃으면서 물었다.

“그 남자하고도 그랬어?”(p.137)

하지만 불편한 것은, 작가의 ‘친일파’/’독립운동가’로 단순하게 사회에 깔려있는 갈등이라는 복선을 간편하게 드러내는 모습이다. 1930년대이면, 이미 굉장히 여러가지 생각들을 가지고 있는 ‘모던뽀이’들이 지천에 깔려있을 때이고, 그 미묘함이 정파를 만들고 또 나름의 새로운 트렌드들을 만들고 있을 때이다. 하지만 작가는 그런 미묘한 갈등들 보다는 모던댄스구락부의 이미지 심상만을 차용한다.