on

여자들의 ‘오래된 현재’ – 신여성을 읽다 ①

|

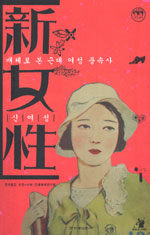

신여성 –  연구공간 수유+너머 근대매체연구팀 지음/한겨레출판 |

|

관련 글 2008/03/03 – [Reviews/Books] – 멋쟁이 사회주의자들의 이야기 – 안재성, <경성트로이카>, 2004</a> 2008/10/30 – [Reviews/Books] – 20년대엔 모두다 망국의 한에 울었을까? – 권보드래, <연애의 시대="">, 현실문화연구 – ①</a> 2008/10/30 – [Reviews/Books] – 20년대에는 모두다 망국의 한에 울었을까? – 권보드래, <연애의 시대="">, 현실문화연구 – ②</a> 2008/11/18 – [Reviews/Books] – 진보의 가부장제에서 벗어난 여성들의 홀로서기 – 전희경, 오빠는 필요없다, 이매진 2008/12/05 – [Reviews/Books] – 모던 뽀이 구보 성장기 in 서울 – 1 2008/12/05 – [Reviews/Books] – 모던 뽀이 구보 성장기 in 서울 – 2 2008/12/11 – [Reviews/Books] – 서울에 딴스홀을 허하라, 김진송, 현실문화연구 </td> </tr> </table> 엄마 어렸을 적에는, 할머니 어렸을 적에는 – 증발해버린 어제의 모던 라이프 이게 다 ‘드라마’ 때문이다. 요즘 <경성 스캔들="">, 이나 <서울 1945> 같은 드라마가 다시 제자리로 돌려놓기는 하는데(이건 아무래도 균형을 잡은 것으로 보인다), 어렸을 적 <몽실언니>, <은실이> 등에 대한 기억만 가득했던 나는 내 전前 세대에는 항상 수탈당하는 소작농 아비 밑에서 보릿고개를 넘는 젖달라 조르는 막내와 시커먼 아이들만 있는 줄 알았다. 이를테면 그와 상관없이 작동되는 별천지는 한반도 안에 아예 없다는 생각이 지배적이었다.  물론 고등학교 문학교과서에서 염상섭의 <삼대>나, 현진건의 <운수 좋은="" 날=""> 따위를 읽으면서 경성이라는 도시가 현대적인 도시라는 것은 알았지만, 그건 그냥 ‘현대적인 도시’라는 문구를 외우는 것에 지나지 않았다. 나한테는 드라마가 주는 스펙터클이 더 크게 보였고, 항상 시커먼 벽에 호롱불 하나 띄워놓고 전기는 커녕 한 방에 5~6명은 기본으로 뒹굴면서 자는 ‘빈민굴’ 같은 초가집만 떠오르곤 했다.

그리고 엄마의 이야기를 들어봐도, 아빠의 이야기를 들어봐도. ‘가난했던’ 시절 이야기 밖에 없고(물론 엄마는 지금 생각해 보건데 만석꾼의 딸은 아니었어도, 천석꾼의 딸 정도는 되었던 것으로 보인다), 항상 ‘보릿고개’에 대한 추억담만 들어야 했다. 그 이야기들은 나의 한국 근현대사 인식에 지대한 영향을 끼쳤다.

또한 문학과 상관없이 일제시대를 ‘나라 잃은 설움’에 떨고 있는 ‘절대다수의 민초’들이 신음한 시대로 묘사하고 있는 국사 교육이 또한 나의 인식을 만들었을 것이다.

분명 두 세계(수탈의 ‘빼앗긴 들’이 있는 농촌, 모던뽀이와 모던껄들이 뛰어놀던 근대 도시 경성)은 상호 모순적이다. 그리고 항상 ‘역사’라는 헤게모니를 쥐고 있었던 국사교과서는 양자를 같이 볼 수 없게 했고, ‘통일된 민족국가’를 지향하는 방향을 추구하기 위했다는 목적 때문에 더 다양하게 역사를 바라볼 수 있는 시야를 제한했다. </p>

1926년 희대의 ‘디바’ 윤심덕이 부른 <사의 찬미="">이다. 어찌 군화발에 찢겨져나간 유관순만 이야기할 것인가? 그 시대의 문화적 감수성이라는 것은 우리의 ‘식민지’의 비분강개한 역사 인식을 위해서 닥쳐져야 하는가?

그렇다고 뉴라이트식의 한국 근현대사에 대한 ‘좌편향 수정’을 말하고 싶은 것이 아니다. 아니 오히려 반대이다. 난 그 시절의 밑바닥부터 끌어올랐던 근대의 탄생을 통해 ‘현재’를 구축해온 골재들과 구조를 파악하고 그걸 깨고 다시 세우고 싶은 거다.

그리고 잊혀져버린, 어쩌면 증발해버린 ‘모던 라이프’를 즐기던 신여성들의 모습을 통해서 지금의 우리의 감수성이라는 것과 80여년전의 그 때를 같이 보고 싶은 것이다.

</p>

[#M_이론적인 이야기|접기|연구공간 수유+너머의 근대성 연구 작업

물론 고등학교 문학교과서에서 염상섭의 <삼대>나, 현진건의 <운수 좋은="" 날=""> 따위를 읽으면서 경성이라는 도시가 현대적인 도시라는 것은 알았지만, 그건 그냥 ‘현대적인 도시’라는 문구를 외우는 것에 지나지 않았다. 나한테는 드라마가 주는 스펙터클이 더 크게 보였고, 항상 시커먼 벽에 호롱불 하나 띄워놓고 전기는 커녕 한 방에 5~6명은 기본으로 뒹굴면서 자는 ‘빈민굴’ 같은 초가집만 떠오르곤 했다.

그리고 엄마의 이야기를 들어봐도, 아빠의 이야기를 들어봐도. ‘가난했던’ 시절 이야기 밖에 없고(물론 엄마는 지금 생각해 보건데 만석꾼의 딸은 아니었어도, 천석꾼의 딸 정도는 되었던 것으로 보인다), 항상 ‘보릿고개’에 대한 추억담만 들어야 했다. 그 이야기들은 나의 한국 근현대사 인식에 지대한 영향을 끼쳤다.

또한 문학과 상관없이 일제시대를 ‘나라 잃은 설움’에 떨고 있는 ‘절대다수의 민초’들이 신음한 시대로 묘사하고 있는 국사 교육이 또한 나의 인식을 만들었을 것이다.

분명 두 세계(수탈의 ‘빼앗긴 들’이 있는 농촌, 모던뽀이와 모던껄들이 뛰어놀던 근대 도시 경성)은 상호 모순적이다. 그리고 항상 ‘역사’라는 헤게모니를 쥐고 있었던 국사교과서는 양자를 같이 볼 수 없게 했고, ‘통일된 민족국가’를 지향하는 방향을 추구하기 위했다는 목적 때문에 더 다양하게 역사를 바라볼 수 있는 시야를 제한했다. </p>

1926년 희대의 ‘디바’ 윤심덕이 부른 <사의 찬미="">이다. 어찌 군화발에 찢겨져나간 유관순만 이야기할 것인가? 그 시대의 문화적 감수성이라는 것은 우리의 ‘식민지’의 비분강개한 역사 인식을 위해서 닥쳐져야 하는가?

그렇다고 뉴라이트식의 한국 근현대사에 대한 ‘좌편향 수정’을 말하고 싶은 것이 아니다. 아니 오히려 반대이다. 난 그 시절의 밑바닥부터 끌어올랐던 근대의 탄생을 통해 ‘현재’를 구축해온 골재들과 구조를 파악하고 그걸 깨고 다시 세우고 싶은 거다.

그리고 잊혀져버린, 어쩌면 증발해버린 ‘모던 라이프’를 즐기던 신여성들의 모습을 통해서 지금의 우리의 감수성이라는 것과 80여년전의 그 때를 같이 보고 싶은 것이다.

</p>

[#M_이론적인 이야기|접기|연구공간 수유+너머의 근대성 연구 작업– 근대를 왜 찾는가? </p>

</font></span>2004년 1월이었나? ‘연구공간 수유+너머’를 찾아간 적이 있었다. 그건 이진경 선생의 <노마디즘> 세미나에 그 때까지만 해도 난 들뢰즈주의를 주창하면서도 헤겔주의자였고, 아직 강경한 맑스-레닌주의자였기 때문이었으리라.

다

그 요즘 한국의 근대, 경성, 그리고 모던뽀이, 1930년대 등의 화두를 가지고 책을 닥치는 데로 읽게 되니, 결국에는 ‘연구공간 수유+너머’의 책들을 피할 수는 없었다.

그

그 만약 ‘단선적’ 경로를 수용했다면, 우리는 역사를 통해서 지금을 온전하게 ‘한가지’ 방법으로 이해할 수 있어야 하고, 모든 논의는 ‘표준적’ 해석에 얼마나 부합하느냐의 문제가 된다. 하지만 실제 그러한가?

진

그렇기 때문에 수유의 사람들이 시점으로서의 ‘근대’를 읽으면서 지금 우리의 ‘근대성’이라는 것들이 어떤 경로에서 어떤 효과로 만들어졌음을 살피고(다종다기한 흐름들이 엎어지겠지), 그 것들에서 빠져나올 수 있는 ‘외부’를 사유하고 있는 것이다. 지금의 우리를 ‘역사’를 통해보되 그것은 전통의 복원이 아니라, 잡종들이 섞여져 있음을 폭로하는 작업이기도 한 것이다.

장옷을 걸치고 신체를 밖으로 내보이지 못하면서 살았던 여성들이 이제 길거리로 나오기 시작한다. 모든 여성에 대한 담론이라는 것은 ‘부인’에 대한, 즉 모든 여성은 어떤 이의 ‘아녀자’로서 혹은 아녀자가 될 ‘딸’로서의 존재로만 부여받았었지만, 근대의 시작과 계몽주의 세력(민족개량주의 세력)의 담론이 점차 확장되면서 이제 길거리로 나가기 시작한다. 개벽사에서 만든 <신여성> 또한 그런 사회적 변화와 함께 시작된다. </p> 이 책 <신여성>은 그러한 <신여성>(1920년대)에 나타난 여성들의 모습을 다시금 뜯어보는 시도이다. 근대적 주체로 형성되기 시작한 ‘신여성’ 집단이 어떤 모습으로 에너지를 분출하고, 또 어떻게 포획되는 지에 대한 이야기. </p></p>

“그 당시의 여학생은 어떤 존재였을까?”라는 질문을 가지고 <신여성>을 읽는 것은 어쩌면 무의미하다. 왜냐하면 <신여성>의 저자들은 나름의 ‘상’을 가지고 ‘여학생’을 그렸고, 그 생각들에 맞춰 ‘신여성 여학생’들이 비춰졌기 때문이다. 그리고 <신여성>의 대다수의 필자들은 ‘남자’였다. </p> 따라서 <신여성>의 논조는 언제나 ‘현실’에 대해서 자신들의 기준을 가지고 평하는 것이 대다수였다. 오히려 여기서 발견하는 것은 ‘남성들의 시선’ 그리고 ‘응시’이다. </p>

앞의 서두에서 ‘오래된 현재’를 이야기했는데, 현재를 생각해 보자. 지금은 과연 다른가? 여학생들은 언제나 ‘보호받아야 하는 대상’이 아니었던가? 왜 ‘여고생의 매매춘’ 혹은 ‘원조거래’에 화를 내면서 우리는 근절하지 못하는가? 오히려 그 시선은 ‘남성’의 것은 아닌가?

이를테면 미군을 상대해왔던 기지촌 여성들에 대해서 ‘화냥년’ 취급을 하다가, 미군에게 살해당했을 경우 곧바로 등장하는 수사가 ‘짓밟힌 꽃봉오리’ 아니었던가? 하지만 그렇다하여서 근대적 주체로 자라기 시작한 ‘신여성’ 여학생들은 남성들의 시선과 상관없이 뚜벅뚜벅 진행했다. 여기에 남성들이 얼마나 격렬한 반응을 보였는 지를 보자.

그리고 이러한 태도는 그나마 신식문물을 받아들였던 ‘선각자’들에게서도 똑같이 쏟아진다. 위의 했던 말들이 다 우리가 굉장히 잘 알고 있는 ‘독립운동’을 했던 사람들이 뱉었던 말들이다. 그리고 ‘개벽’이라는 잡지가 지금 우리의 좌표로 놓고보면 ‘한겨레’ 정도는 되는 이념적 성향을 가지고 있던 잡지이다. 또 ‘헤어스타일’에 대한 논쟁들도 붙기 시작한다.  최승희 최승희

남성들은 그 새로운 여학생을 자신들의 기준으로 이해할 수가 없었고, 기껏 한다는 이야기가 ‘꽃봉오리’나 ‘창부나 기생’ 같은 말 밖에 없었던 거다.

– ‘신여성’ 그녀들의 취향 – 옷, 머리, 양품, 전차, 호떡, 군고구마</p>

신여성들은 이제 자신들의 스타일을 갖게 된다. 한복을 집어던지고 흰 저고리와 검정 통치마를 입기 시작했고, 그 이후에도 인조견을 입는 등, 자신들의 스타일이라는 것들을 개척하기 시작했다.

“모직옷””털옷””비로드””레스”짜켓””레잉코-트””스푸링코트””만또””오버””사루마다””메리야스”즈로즈”등 옷감과 옷의 종류가 다양해짐에 따라 새로운 정보와 지식이 필요해졌다는 거다(p.63).

그리고 댕기머리와 쪽머리에서 벗어나 ‘트레머리’를 했으며 심지어 염색을 하기도 한다. 또한 단발이 트렌드였다가 또 유행이 옮겨가기도 하고……

구두, 화장품 역시 그런식으로 유행에 따라서 발전하고, 점차 ‘구체화’된 브랜드로 등장하기 시작한다.

이렇게 잘 차려입은 여학생들은 전차를 타고 호떡과 야끼이모(군고구마)를 먹으면서 진고개(명동)의 데파트(백화점)을 돌아다니기 시작한다. 이미 1920~30년대의 경성은 농익은 소비의 도시였던 것이다. 이제사 거리로 나올 수 있었던 10~20대 여성들에게 근대화된 도시가 주었던 욕망이라는 것들은 얼마나 현란한 것이었을까?

현대의 녀성이라고 말하면 그것은 곳 현대의 학교를 거처서 나온 녀성 말하자면 도회에서 생장하엿다고 하야도 가할 만한 녀자들을 가라처서 말함인 것은 물론이다. …… 도회의 공긔에 접촉한 것만큼 그만큼 그들은 도회 문명의 연독을 닙고 잇다(p.76).

그녀들은 기호상품으로 ‘담배’를 즐기기 시작했고, 도시의 예쁜 곳들을 ‘산책’하고 ‘산보’하며 도시의 뉘앙스를 즐길 줄 알았다. 또한 ‘답답한 일상’에서 탈출하여 ‘피서’를 가는 근대적 휴가문화 역시도 즐기기 시작했다.

이들은 진정 ‘모던 껄’이 되어가던 것이다. 그것을 남성들이 ‘못된껄’이라고 힐난하던 말던.

우리는 이를 통해 30년대 식민지 조선이 돌이킬 수 없는 소비사회가 되어가고 있다는 사실과, 이런 소비사회에 진입한 당시 남성과 여성의 서로 다른 욕망에 마주치게 된다. 여성의 소비를 여성의 허영으로, 여성의 허영을 여성의 본능으로 만들면서, 새롭게 등장한 모던걸을 영원히 구제 불능인 정신적 미성숙자로 만들고 싶어 하는 남성들의 욕망과 그런 시선에도 아랑곳 않고 소비를 통해 새로운 아이덴티티를 형성하고자 하는 여성들의 욕망을 동시에 본다. 모던걸. 그들의 모던 치장은 자신을 표현할 수 있는 유일한 통로였고 도시적 생활양식은 그들이 알고 있는 유일한 이상향이었을 터이므로(p.103)

</span></span></font></span>– ‘신여성’ 남성의 시선 – <색상자>, <은파리></p>

이런 신여성들에 대해서 남성들의 시선은 어떻게 작동했을까? 우선, <색상자>.</p>

<색상자>는 주로 여학생과 신여성에 대한 신변잡기성 일화나 기이한 소식들을 전했다. …… 안동고개에서 미끄러져 치마가 찢어져 창피당한 여학생, ….. 남학생에게 히야까시 당하는 여학생…… 조선 거부의 세컨드 따불유(second wife의 약칭)였다가 바에서 접대부 노릇을 하는 미모의 여인 …… 등 신여성들의 일상사를 풍자, 조롱하는 것이 일반적이었다. 이 일상사는 소문에 근거하고 있지만 <색상자>의 이야깃거리로 실리면서 보다 확고한 사실로 정착된다(p.112).

</p>

</blockquote>

딱 <썬데이 서울="">식의 이야기들이 이 당시에는 ‘공식화 된 담론’으로 작동하기까지 했다.

</p>

웃음은 사회의 관습이나 관념, 편견을 깨트리는 데 긍정적인 의미가 있는 반면, 역으로 그 대상에게 창피를 줌으로써 대상을 표면적으로나마 교정해보려는 은밀한 의도를 감추고 있는 것이기도 하다. 웃음을 통해 방종한 신여성을 교정하고, 소문에 대한 사실 인증이 암암리에 행해지던 곳. 그곳이 바로 <색상자>였다</span>(p.118).

</p>

</blockquote>

<은파리>의 경우도 보자.

</p>

<신여성>에서 <은파리>는 1924년 6월에 “단발미인의 허영심”을 다루며 처음 등장한 이래 주로 신여성들을 미행하거나 엿보는 방식으로 이야기를 전개한다. ‘은파리’가 쫓아다니는 여성은 외모를 가꾸고 사치, 허영, 연애, 불륜(첩, 동거) 생활을 하는 이들이다(p.122).

남성들은 자신들의 시선으로 여성을 교화하려 했고, ‘못된 껄’들은 혼찌검을 내려했다. 하지만 그것이 더 이상 먹히지 않게 되었을 때 ‘조롱’의 대상으로 삼았다. 결국 변함없는 것은 ‘여성을 단죄하고 계몽하’겠다는 태도였던 것이다.

남성들은 모던껄, 신여성, 여학생을 보고 있었지만, 그들의 ‘근대성’을 획득하는 속도보다 더 늦게, 그리고 ‘가부장성’을 놓지 않고 있었다. 여기에서 ‘신여성’의 비극이 시작된다.

– 계속 |